CRISTO DE LA AGONÍA O CRISTO DE

LOS VALDERAS

Gregorio Fernández (Sarria, Lugo,

1576 - Valladolid 1636)

1631

Madera policromada y postizos

Iglesia de San Marcelo, León

Escultura barroca. Escuela

castellana

En un principio, poco después de su llegada a Valladolid, sus obras

presentan un refinado manierismo por influencia de Pompeo Leoni. Esta primera

etapa se caracteriza por aplicar una anatomía hercúlea, serena y corpulenta, al

tiempo que se definen los rasgos que serán comunes en ejemplares futuros, como

la inclinación de los brazos, la pierna derecha remontando la izquierda, el

paño de pureza anudado a la derecha y deslizándose en diagonal, el cabello

dejando visible la oreja izquierda, la barba de dos puntas, la boca

entreabierta, etc., siendo buen ejemplo de ello el monumental Cristo de

los Trabajos (h. 1610) de la iglesia de la Asunción de Laguna de Duero

(Valladolid).

En una tercera etapa, a partir de los años 30, sus modelos de crucifijos tienden al realismo absoluto procurando la mayor veracidad para conmover al espectador. Las anatomías, de una gran esbeltez, serenidad y realismo, presentan un exquisito clasicismo con bellas proporciones, continuando la aplicación de postizos para ofrecer el mayor naturalismo, reduciendo en la policromía los efectos sanguinolentos, aunque manteniendo en su tratamiento un intenso e impactante dramatismo. Incluso incluye algunos detalles que se convierten en seña de identidad de su taller, como es la colocación de una espina atravesando la ceja izquierda del castigado Jesús.

El Cristo

de la Agonía o Cristo de los Valderas de León

La iglesia de San Marcelo fue fundada en el año 850 por el rey Ramiro I

sobre una antigua capilla levantada en el lugar en que, según la tradición, el

centurión romano Marcelo hizo confesión pública de su fe, por lo que fue

martirizado. Al parecer, esta fue destruida hacia 995 por Almanzor cuando en su

razzia asoló toda la ciudad, conociendo varios intentos de reconstrucción. Donada

por el rey Sancho I de León a la catedral, en el año 1096 fue el obispo Don

Pedro quien decide reedificarla, siendo refundida con los monasterios de San

Miguel y el de los santos Adrián y Natalia. A finales del siglo XII se

convierte en monasterio agustino y hospital de peregrinos, uniéndose a los

vecinos hospitales de San Lázaro y San Antonio Abad. Es en 1254 cuando la

iglesia alcanza el rango de parroquia leonesa, regida por un canónigo

catedralicio que ostentaba el título de ”Abad de San Marcelo”.

Corría el año 1631 cuando Antonio de Valderas y su esposa María Flórez encargaron a Gregorio Fernández un Cristo crucificado destinado a la capilla funeraria que esta familia disponía en la reedificada iglesia de San Marcelo, ubicada en el lado de la epístola de la cabecera de la iglesia, espacio donde serían enterrados tras su fallecimiento en 1636.

|

| Foto Yolanda Pérez. Tomada del blog Don de Piedad |

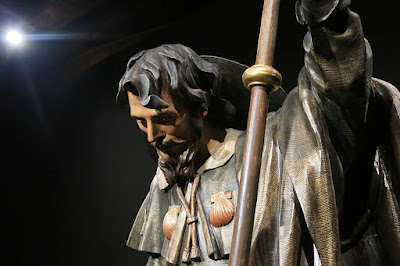

El Cristo de la Agonía (también conocido como Cristo de los

Valderas en honor a sus mecenas), es de tamaño natural —200 x 170 cm— y

presenta un excelente tratamiento del cuerpo, con bellas proporciones y

multitud de detalles muy cuidados para expresar con naturalismo y serenidad, no

exenta de dramatismo, el suspiro final de Cristo en la Cruz. El cuerpo

torturado, esbelto por su enflaquecimiento, presenta una anatomía magistralmente

descrita, como los brazos rígidos e inclinados acusando el peso del cuerpo, los

dedos abiertos por la tensión, el pecho hinchado con las costillas marcadas y

el vientre hundido, las piernas juntas, con la derecha remontando la izquierda

para compartir el clavo de los pies huesudos y la cabeza inclinada al frente y

ligeramente desplazada hacia la derecha, mientras el paño de pureza se ajusta a

una tipología repetida por el escultor, sujeto por debajo de la cintura por una

cinta que prolonga la desnudez por el costado derecho, con un abultado

anudamiento del que caen en cascada pliegues tallados de forma virtuosa en

finísimas láminas que simulan una tela real, aunque el resto del paño mantenga los

característicos pliegues quebrados de aspecto metálico.

Para realzar el realismo y el patetismo de la figura, Gregorio Fernández aplica todo un repertorio de postizos, como la corona de espinas tejida con tallos reales, los ojos de cristal, los dientes de marfil visibles, las llagas de las rodillas elaboradas con fragmentos de corcho, las uñas naturales aplicadas en los pies o los bordes del paño de pureza adornados con pasamanería de encaje. La policromía, atribuida a Diego Díaz, presenta una encarnación mate de tonos pálidos en la que destacan regueros sanguinolentos que definen todo el proceso de la Pasión, como las llagas de los hombros producidas por el peso de la cruz, las rodillas dañadas en las caídas, los regueros faciales producidos por la corona de espinas y los que brotan de los clavos de manos y pies, destacando entre ellos los que manan de la llaga del costado y que se deslizan realzados con resina, conjunto de recursos efectistas que contribuyen a la verosimilitud y la emotividad de la representación y que se ajustan sin reservas a los postulados contrarreformistas.

|

| El Cristo de los Valderas en su retablo Iglesia de San Marcelo, León |

|

| El escultor Amado Fernández Puente realizando la copia del Cristo de los Valderas en 1969 |

Al hilo de la presencia del Cristo de los Valderas en la iglesia de San Marcelo, conviene recordar que en el mismo recinto se conservan otras dos esculturas de Gregorio Fernández. Una es una Inmaculada muy similar a la que realizara hacia 1626 para la catedral de Astorga y que está ubicada en la capilla de los Villafañe de la iglesia. La otra es la de San Marcelo, titular del templo y patrón de la ciudad de León, que preside el retablo mayor churrigueresco, realizado entre 1722 y 1738. Esta escultura, cuya original iconografía fue creada por Gregorio Fernández, fue documentada en 1941 por Esteban García Chico como obra del escultor gallego, que el 19 de febrero de 1628 firmaba en Valladolid el haber recibido dos mi reales a cuenta de la misma (tasada en trescientos ducados) de Ramiro Díaz, regidor de la ciudad de León. A pesar de su cronología romana, el escultor representa al santo, que tiene un tamaño superior al natural, con un tipo de armadura renacentista, el yelmo a los pies, una espada a la cintura, enarbolando una cruz y sujetando la palma de martirio. La original imagen fue tallada en Valladolid y su policromía realizada por el pintor Diego Valentín Díaz, habitual colaborador de Gregorio Fernández.

Informe y

fotografías: J. M. Travieso.

|

| GREGORIO FERNÁNDEZ. San Marcelo, 1628 Iglesia de San Marcelo, León |

Bibliografía

GRAU LOBO, Luis: Crucificado de los Valderas. Catálogo de la exposición “Gregorio Fernández y Martínez Montañés. El arte nuevo de hacer imágenes”, Catedral de Valladolid, 2024-2025, p. 184.

MARTÍN

GONZÁLEZ, Juan José y CANO DE GARDOQUI, José Luis: Crucifijo. Catálogo

de la exposición “El Árbol de la Vida”, Las Edades del Hombre, Catedral de

Segovia, 2003, pp. 191-192.

|

| Iglesia de San Marcelo, León |

|

DE GREGORIO FERNÁNDEZ

* * * * *