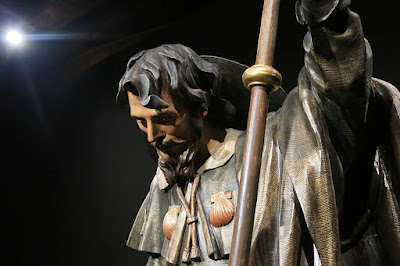

SAN ROQUE

Escultura: Pedro Roldán (Sevilla,

1624-1699)

Policromía: Juan Valdés Leal

(Sevilla, 1622-1690)

Talla 1670-1672 / Policromía 1673-1674

Madera policromada, 191 x 124 x 89

cm

Retablo mayor de la iglesia del Hospital de la

Santa Caridad, Sevilla

Escultura barroca. Escuela sevillana

Además, fue el creador de toda una saga, pues en su taller se formaron y

trabajaron como colaboradores, con distinta fortuna, varios de sus doce hijos e

hijas supervivientes tenidos con Teresa de Jesús Ortega y Villavicencio. Estos

fueron su hija mayor, María Josefa Roldán (1644), esposa del también

escultor Matías de Brunenque y Velasco, con el que colaboraba. Teodora

Manuela (1646) y Pedro Mauricio (1647). Francisca Roldán

(1650), que ejerció como policromadora y contrajo matrimonio con el escultor

José Felipe Duque Cornejo, de cuya unión nació su nieto, el también el escultor

Pedro Duque Cornejo, que prolongó su influencia hasta mediados del siglo XVIII.

Luisa Roldán (1652), conocida como La Roldana, escultora que fue esposa

del escultor y policromador Luis Antonio de los Arcos, llegando a alcanzar en

la Corte el título de escultora de cámara durante los reinados de Carlos II y

Felipe V. María Josefa (1654) y Manuel Fulgencio (1657). Isabel

Roldán (1658), ahijada de Valdés Leal y casada con Alejandro Martagón,

colaborador del taller. Teresa Josefa (1660), que casó con Manuel

Caballero y en segundas nupcias con Pedro de Castillejos. Los gemelos Ana

Manuela y Marcelino José (1662), este último director del taller a

la muerte paterna y padre de los escultores Jerónimo Tiburcio y Diego José.

Finalmente, Pedro de Santa María (1665), conocido como Pedro Roldán el

Mozo, que no obtuvo éxitos en su trabajo.

En el cabildo del 13 de julio de 1670, el noble Miguel de Mañara,

hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, tras haberse

concluido la construcción de la iglesia dedicada a San Jorge, financiada con

sus propios bienes y otras donaciones conseguidas, declaraba que en la misma ya

estaban colgadas las pinturas con representaciones de seis obras de

misericordia (algunas realizadas por Murillo, también hermano de la Caridad),

faltando únicamente la correspondiente a enterrar a los muertos, proponiendo

dedicar a este tema el retablo que se colocaría en la capilla mayor de la

iglesia, para lo cual ya había solicitado dos propuestas a Francisco de Ribas y

Bernardo Simón de Pineda.

El contrato para la realización del retablo se firmó el 19 de julio de

1670, ejerciendo como fiadores el retablista Bernardo Simón de Pineda, el

platero Juan de Segura y el pintor Juan Valdés Leal. En el mismo se

especificaban los tipos y calidades de la madera a emplear —borne, cedro o

ciprés— y no realizar innovaciones sobre el proyecto presentado. Asimismo, en

una de las cláusulas se señalaba que el trabajo escultórico de Pedro Roldán sería

pagado por Bernardo Simón de Pineda de los doce mil ducados concertados para la

realización general de la obra. La finalización del retablo se demoró algunos

meses, siendo colocado nueve meses después sobre lo acordado.

Como consecuencia de la participación de los mejores artistas de la Sevilla del momento, el retablo constituye una de las obras cumbres del barroco español. Acorde con los tiempos, se presenta como una efectista maquinaria teatral acorde con las ideas contrarreformistas y utilizando de forma magistral los recursos escénicos para permitir al espectador participar en una representación, con los sentimientos a flor de piel, en la que el cuerpo de Cristo es depositado en el sepulcro, mientras dos tercios del fondo están ocupados por una perspectiva del Monte Calvario en la que aparecen los dos ladrones y la cruz desnuda de Cristo.

El retablo ha sido restaurado durante los años 2005-2006, lo que ha

permitido recuperar la viveza del colorido y los brillos dorados, factores que

transfiguran el ambiente, que se presenta sobrecogedor e impresionante.

La imagen

de San Roque

San Roque nació en Montpellier (Francia) hacia 1348, en el seno de una

familia noble y acomodada. Al quedarse huérfano muy joven, repartió su rica

herencia entre los pobres y partió como peregrino a Roma en un tiempo en que

toda Europa estaba asolada por una epidemia de peste, ayudando a la curación de

las víctimas que encontraba a su paso. Sin embargo, él mismo contrajo la

enfermedad y para evitar el contagio a los demás se retiró a un bosque cercano

a Piacenza, donde sobrevivió con la ayuda de un perro que a diario le llevaba

pan y le lamía las heridas.

Otra constante en las representaciones de San Roque es levantar su

túnica para mostrar una llaga o úlcera en una pierna como víctima de la peste,

gesto que Pedro Roldán incorpora en la pierna derecha colocando al lado la

figura infantil de un ángel —otro elemento muy frecuente en su iconografía—,

figura que ejerce como intercesora y símbolo de la protección divina.

Mención especial merece la policromía aplicada por el pintor Juan Valdés

Leal, colaborador de Pedro Roldán en algunas de sus obras y caracterizado por

emplear sutiles elementos decorativos propios. Una de las aportaciones más

destacadas de Valdés Leal a la obra de Roldán son las exquisitas carnaciones

que incorpora a las tallas del escultor para potenciar su trabajo, con un

tratamiento formal cercano a la pintura de caballete, especialmente destacable

en los rostros, manos y partes del cuerpo, con una maestría que supera las

policromías de las obras de Roldán aplicadas por otros pintores.

|

| Ubicación de la imagen de San Roque en el retablo Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, Sevilla |

Dentro del conjunto escultórico realizado por Pedro Roldán para tan

fastuoso retablo y como contrapunto a la figura de San Roque, en la

calle izquierda aparece la imagen de San Jorge, cuya presencia fue

impuesta en el contrato por tratarse del santo al que estaba dedicada la

iglesia y por ser el patrono de la Hermandad de la Santa Caridad. En esta

escultura, igualmente de notable calidad, Valdés Leal aplicó en la armadura y

vestimenta una policromía más detallista y de mayor riqueza. Junto a este

santoral y el impresionante grupo central del Entierro de Cristo, también

son destacables las representaciones de las Virtudes Teologales

requeridas por Miguel de Mañara, que se ubican en el ático del retablo, la Fe

y la Esperanza coronando las columnas salomónicas de orden gigante

situadas en los laterales y la Caridad, como icono del hospital,

destacando en el centro ante un abigarrado arco trilobulado y rodeada de

figuras de niños y cabezas de querubines.

|

| PEDRO ROLDÁN. San Jorge y San Roque, 1670-1672 Retablo de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, Sevilla |

|

| PEDRO ROLDÁN Izda: El Descendimiento. Retablo mayor de la iglesia del Sagrario Dcha: Entierro de Cristo. Retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Caridad |

Informe y fotografías: J. M. Travieso.

|

| Retablo de la iglesia del Hospital de la Caridad Arquitectura: Bernardo Simón de Pineda Escultura: Pedro Roldán Dorado y policromía: Juan Valdés Leal |

|

| PEDRO ROLDÁN. Grupo del Entierro de Cristo Retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Caridad, Sevilla |

|

| PEDRO ROLDÁN. La Caridad Ático del retablo de la iglesia del Hospital de la Caridad |

|

| PEDRO ROLDÁN. Cristo de la Caridad, 1672-1674 Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, Sevilla |

|

| Juan Valdés Leal. Retrato de Miguel de Mañara, 1687 Hospital de la Caridad, Sevilla |

* * * * *